新着記事

西岡泰則さん(76期)

―とよらの狂気-

《はじめに》

同窓生の皆さん、そして豊浦高校の現役の生徒の皆さん、こんにちは。

76期の西岡泰則と申します。この度、当番幹事の方から、同窓会誌WEB版への寄稿を依頼され、懐かしい豊浦高校での三年間とその後の自分の生き様を振り返ることで、卒後50年経った自分の人生総括になるかなとの思いから、寄稿させて頂きました。拙文駄文で恐縮ですが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。

私が豊浦高校に入学したのは昭和47年(1972年)の春。その年は札幌冬季オリンピックが開催され、浅間山荘事件が起き、沖縄が日本に返還され、田中角栄内閣が発足し、日中国交が正常化され、パンダが初来日した年です。

吉田拓郎の「結婚しようよ」や井上陽水の「傘がない」などのフォークソングが流行り、歌謡曲では天地真理の「虹をわたって」や、小柳ルミ子の「瀬戸の花嫁」が大ヒットしていました。

学年カラーは青でした。新しい学生服の詰襟に千枚通しで穴を開け、青いバッジをねじ止めして、それを着て入学式に臨んだのはもう54年も前のことです。しかしTOYORAと刻印されたその青いバッジは、今でも東京の我が家のどこかに有る筈です。高校を卒業して進学のために上京し、その後7回引越しをしましたが、捨てることなく今も私の手元に有ります。有る筈です。(^^;) それほど青い学年バッジを大切に保管しておきながら、実47歳になるまでそのバッジのことを思い出すことは稀で、故郷の下関や母校豊浦高校への想いも私の中ではいつしか心の片隅へ押しやられて、30年近く殆ど振り返ることもありませんでした。

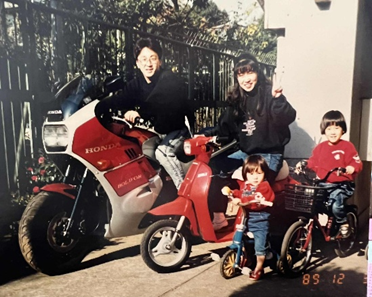

大学を出て東京で外資系の会社に就職し、数年後には結婚して子供も2人生まれ、帰省するのは年に一度有るか無いか。正に「故郷は遠きに在りて思うもの」でした。たまに帰省しても、母親の墓前に花を供え、父親に孫の顔を見せてすぐに東京へ戻る。そんな距離感のふるさとでした。36歳の時に東京の郊外に家を建て、母が亡くなってからはずっと一人暮らしだった父親を東京へ呼び寄せて、大和町に在った実家を処分してからは、家族で下関に帰ることはもう殆どなくなっていました。

それが変わったのは47歳の冬の或る日。会社に一本の電話がかかって来ました。この事は、豊浦高校同窓会誌『豊浦44』に寄稿しましたが、その時の投稿を一部ここに再掲します。

《タイムカプセルの蓋が開いた》

『タイムカプセルの蓋が開いた』≪豊浦44より抜粋加筆≫

昨年の一月、会社に一本の電話がかかって来ました。受話器の向こうから聞こえてきたのは、同じ高校で三年間を過ごした同窓生の聞き覚えのある声。「おう西岡、元気にしちょるんか?久しぶりやのう。今年の本部同窓会は俺たちの期がサブ幹事やけぇ、東京に居るもんにも声をかけて回っちょるんよ。お前も帰って来んか?」――――タイムカプセルの蓋が開いた瞬間でした。(中略)

電話の主は76期代表幹事で市会議員をしている友田有君(現山口県議会議員)でした。同窓会に参加するために帰省を促す彼の言葉を聞きながら、私の心の中では二つの思いがせめぎあっていました。「今さら高校の同窓会でもないだろう。30年も忘れていたくせに」、「いや良い機会だから、もう一度あの頃の同窓生に逢ってみたいな」、「どうせ勝ち組だけが集まる名刺交換の場だぞ。自慢話されて終わりだ」、「でも今帰らないと、二度と参加するチャンスは無いかもしれない」。母親の法事以来7年も帰っていない下関。父親を東京に呼び寄せた際に実家は処分したので、今はもう泊まる家さえ在りません。それでもやはり帰ろうと決めたのは、蓋の空いたタイムカプセルから、生まれ育った下関や3年間通った豊高の懐かしい情景が次々と飛び出し、あの風景やあの匂いが蘇り、あの思い出にもう一度触れてみたいという気持ちと、「同期の連中も大勢集まるぞ!」という友田君の言葉に、心を揺り動かされたからでした。(中略)

本部同窓会総会の前夜、市内の居酒屋で76期の同期会が開催され、私も出席しました。

30年ぶりに同期生と逢う期待感と、自分の事など誰も覚えていないのではないかという不安を胸に、予約された座敷に入って行きました。既に何人かの同級生が集まっていて、私の顔を見ると、「久しぶりやのう!」、「おっ、西岡やないか。今どこにおるん?」、「だいぶ頭が薄うなったのぉ」と笑顔で話しかけてくれたのです。自分を覚えていてくれたことに感動しました。

次々に集まってくる同級生たちとも挨拶を交わし、昔と変わらない、いや外見こそ随分と変わってオジサンになってはいましたが、あの豊高時代そのままの、明るく楽し気な同級生たちの笑い声に包まれて、ああ下関に、豊浦に帰って来たなぁと、胸が熱くなりました。翌日の同窓会総会には1000人を超える同窓生が集い、盛り上がる懇親会の会場の中を、幹事役の75期の先輩方を手伝ってあちこちと動き回る学年カラーの青いポロシャツを着た76期生が居ました。

前日に会えなかった同期生ともそこで旧交を温め、総会後の二次会の打ち上げの席でも、その後の三次会の席でも、思い出話に花を咲かせ美酒に酔い痴れました。現役時代にはそれほど親しくもなかった同期生とも、仕事や家族の事で話が弾み、それがまた嬉しくもあって杯は重なるばかり。

心地よい酔いの中で、「ああ、皆それぞれに30年を生きて来たんだな。豊浦で一緒に過ごしたのはたった3年間だったけれど、その10倍もの長さの人生をその後懸命に生きて来て、社会で認められ、立派で逞しいオジさんになっているじゃないか。多くの苦労と悲しみを体験したからこそ、この優しさや笑顔があるんだなぁ」としみじみ感じていました。(中略)

今年の同窓会のテーマは『かわる豊浦とかわらぬ豊浦がそこにある』です。この豊浦の文字を《自分》あるいは《仲間》という字に置き換えてみてはどうでしょう。高校の頃と比べて大きく変わった《自分》(=仲間)がいます。しかしあの頃と全く変わらぬ《自分》(=仲間)もいたのです。それを気づかせてくれたのが、豊高の同窓会でした。そのかわらぬ豊浦、かわらぬ自分、かわらぬ仲間探しの旅に用意された青春切符が、豊浦高校同窓会の本幹事という重責なのだと思います。

豊浦高校本部同窓会の本幹事は、卒業して30年後の卒業生が受け持つ。この制度を定められた先輩方の「豊浦を出てから三十年後、同窓会の幹事を無事に務めあげてこそ、本当の卒業なんだ。」という言葉の意味が、今初めて解ったような気がします。76期卒、皆それぞれに多くの悲哀と挫折を味わい、今もその渦中で苦しむ仲間もたくさん居ると思います。同窓会どころではないかも知れない。しかし私はそういう仲間にぜひ言いたい。一度豊浦に帰って来いよと。豊浦の時の仲間は、今も仲間だよと。(以上)

この投稿をしてから今年で20年。あれから毎年9月には下関に帰り、父母の墓参をしてから、76期の同期会と豊浦高校同窓会総会に必ず出席しています。(2024年だけは台風の影響で断念)

《恩師の想い出》

琴を演奏される日田先生

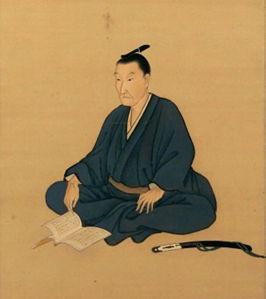

さて、ここで在学中の恩師の思い出を少し書きましょう。記憶に残る恩師。1年と2年の時の担任だった日田厚先生。

現代国語の担当で、私に大きな影響を与えてくださいました。「中学校では運動をして体を鍛えろ。高校では本を読め。大学に行ったら勉強しろ」という先生の言葉に触発され、高校時代は読書しまくりました。

純文学から推理小説、SF、歴史小説、詩集、エッセイと、ジャンルは様々。乱読でしたが、あの頃の読書のおかげで語彙も増え、読解力と文章力が備わったように感じます。自分のあまり好きではない科目の授業中にこっそり内職(読書)していて、見つかって怒られたことも何度かありました。(笑)文芸部員だったので、いろんな詩を書いて先生に見て頂きました。日田先生は大学時代に筝曲をやられており、豊高の文化祭で演奏されるのを見て、私も大学で筝曲研究部に入りました。生田流宮城派の琴を4年間続けて部長まで務め、邦楽への造詣を深めました。今でも自宅には琴が一面在り、気が向くとときどき引っ張り出して来て「六段」などを弾いております。

同窓会で三浦先生と

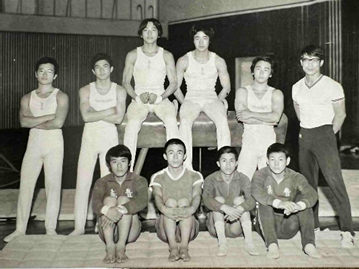

次は体育教官で器械体操部の顧問だった三浦薫先生。高校から器械体操を始めた私を三年間鍛えて下さいました。

私は技がうまくできず、鍛え甲斐の無い生徒だったと思いますが、筋トレだけは誰にも負けずに頑張ったので、卒業後半世紀経った今でも、筋肉だけは誇れるほど付いています。

脱ぐとすごいですよ、いや本当。(笑) 最近はもうやらなくなったのかも知れませんが、夏のプールでの水泳の授業で、あの3mの飛び込み台からクラス全員が飛び込みをさせられました。今だったら完全なパワハラですね。どんなに恐ろしくても足がすくんでも、必ず全員が飛び込まされました。泣きそうな顔した同級生も居ましたよ。体操部だった私は、いきなり「西岡、お前は1回転半して飛び込め!」と無茶ぶりされ、初めてやる前方抱え込み一回転半飛び込み。必死で飛び込み、半分背中から着水。痛かったなぁ。(笑) 三浦先生は私が在学中の頃から絵画と書道を始められ、今では絵画の展覧会で入選するほどの達人になられておられます。何年か前に東京の展覧会に出品されると聞き、体操部の後輩と一緒に六本木の美術館に観に行って、三浦先生にお会いしました。ご自身が描かれた100号のキャンバスの前で、「おう、ワシの絵すごいやろうが。この大きさの絵を描くのはブチ大変なんやぞ」と自慢げに笑顔で語られる三浦画伯は、体操部で我々を鍛えて下さっていた頃と少しも変わらない元気印の先生でした。

キンちゃん(内山先生)健在なり

次に保健体育担当で、柔道の授業もされていた内山壽雄先生。仇名はキンちゃん。キンちゃんの右手の法則という有名な法則があります。

次に保健体育担当で、柔道の授業もされていた内山壽雄先生。仇名はキンちゃん。キンちゃんの右手の法則という有名な法則があります。フレミングの右手の法則は電磁誘導の原理を説明したものですが、キンちゃんの右手の法則は保健体育に関係した男子の身体の一部の変化を明示した法則で、何のエビデンスもないものでしたが、私たち生徒はそれを聞いてゲラゲラ笑っておりました。そしてそれは真実の法則だったということを、卒業後50年経って実感し、改めて内山理論を再評価しておりますww。

私たちの現役当時は週に一回柔道実技の授業があり、内山先生はその担当教員でした。柔道の時間になるとクラス全員が青畳の敷かれた古い柔道場に行き、道着に着替えて稽古をさせられました。体操部で身軽だった私はいつも技の実験台。いわゆる投げられ役です。「西岡、ちょっと来い」と呼ばれ、「ええか、しっかり受け身せえよ」と言うや否や、あっという間に掛けられた体落とし。バターン!もう気を失いそうな程の衝撃で息もできません。「よーし、もう一回やるぞ。お前らよう見とけよ。送り襟と袖をこう持って、右足を出してからこうして上から下へ投げ落とすんじゃ!」。そしてまたバターン。痛てぇ!クラスに柔道部員が居なかった故の悲劇でした。

他にもバスケット部の渡辺一平先生や漢文の松浦先生等、個人的な事で色々と思い出深い先生方です。今でもお元気で同窓会にお顔を見せて下さる先生も居られれば、既に鬼籍に入られた方もいらっしゃいます。50年の歳月の長さを改めて感じます。

《同期生の想い出》

友田有君

76期の同期生のことを書きましょう。冒頭に書いた電話一本で私を故郷へ誘ってくれた友田君。

県会議員を務めながら、今でも代表幹事として76期を牽引して行ってくれています。現役の頃は彼が政治家になるとは想像だにしていませんでしたが、とよら男児は無限の可能性を秘めていたのです。そして、それは今でも脈々と受け継がれている筈。現役生諸君、いざ立て!跳べ!未来は君たちのものだ。

児玉典彦君

次は児玉君。バスケット部のキャプテンでした。彼は中学校の教頭職をされていていましたが、40代の半ばで悪性腫瘍の手術で声帯を失ったのです。

普通だったらそこで教員という仕事に終止符を打つでしょう。しかし彼は声を失ってからも現場に立ち続け、やがて校長となり、最終的には教育長にまで登りつめた冷静なる熱血漢。

責任感と熱情の塊のような男で、彼こそとよら男児です。同窓会の席で、微笑みながら物静かに同級生たちを見つめる彼の姿は、病魔に侵されてのち、どれだけの気力でどれだけ努力してその辛苦を乗り越えてきたのかと、胸が熱くなりました。心から尊敬できる同期生です。

現役の頃、休み時間に体操部の部室で彼と夢中になって話し込み、次の授業をすっぽかしたことがありました。話題は女子高生の話しだったかなww。しかし授業をサボったことがバレて、終礼の時に担任の日田先生から教壇の前に呼び出され、出席簿の背表紙で思いっきり頭を叩かれました。目から火が出た。二人とも頭を押さえて苦笑い。でも先生はそのあと一言も叱責の言葉を口にせず、我々を席に戻しました。他のクラスメイトは皆ポカ~ンと口を開けて見てました。今となっては青春の良き思い出です。

バンド仲間

ロックバンドを組んで、一緒にコンサートをした同級生も居たな。リードギターの岡野君、ドラムスの下中君、パーカッションの島谷君。

私はサイドギターやドラムやォーカル担当の何でも屋でしたが、文化祭のステージで演奏したのも良き思い出です。あの頃に何枚も買ったディープ・パープルやサンタナのLPレコードは、いったい何処に行ったのだろう。

日田先生と文芸部員

三浦薫先生と体操部員

3年2組のクラスメイトと(卒業アルバムより)

《豊浦を出てからの私》

さて、豊浦高校を卒業してからの私を語ります。卒業後は故郷下関を離れたため、首都圏の大学に進学しました。豊浦の同級生と会う機会もめっきり減りました。仲の良かった同級生が、東京に出て来なかったのもその要因です。大学を出て数年後に結婚。結婚直後に脱サラ・起業して、それからは忙しさに翻弄され、故郷も豊浦も全くと言って良いほど関心が薄れてしまいました。

それでも豊高の三年間に培われた潜在的な力は、その後の人生の折々で私を助け、導き、時には大冒険を後押しし、人生の悲喜哀歓の道程を倒れることなく歩ませてくれました。仕事も一生懸命やりましたが、仕事人間になるのではなく、家族との団欒や趣味を楽しみことが、私の壮年期の大きな礎でした。趣味が広いと、それはそれで困ったものです。如何せん出費が…(笑)

20代の時には交際時代の妻に連れて行かれたスキーにはまり、一人でスキー板を担いで雪山に通いました。

もちろん家族でも行きました。息子と一緒にスノーボードをやりましたが、あれは腰に悪い。夏にはウィンドサーフィンをやりに湘南の海へ。

アマチュア無線の免許を取ったのは30歳の頃で、FM波で毎晩真夜中に盛んに交信をしたり、当時住んでいた集合住宅の屋上に登って、ひとりで大きなアンテナを立てたりしました。

ナナハンを買って大型バイクの仲間たちとツーリングをしたり、峠道を攻めたりしたのもその頃。メンバーに白バイ隊員がいて、いろいろなテクニックを教わりました。

スキューバダイビングのライセンスを取ってからは、伊豆半島のあちこちのダイビングスポットに潜り、ハワイやグアムや沖縄の海にも潜りました。

40歳を過ぎてからパラグライダーのライセンスを取得し、毎週末になると愛車のパジェロにグライダーを積んで、富士山麓の朝霧高原へ通い、日がな一日飛びまくっていました。

さらに小型船舶の免許も取り、クルーザーをレンタルしてボート仲間とクルージング。

50歳を過ぎてから、夢だった自家用機のライセンスを取得しました。今でも2~3ヶ月に一度は操縦桿を握って、地元の調布飛行場からフライトしています。

フルマラソンを始めたのは50代半ば。東京マラソンにふざけて応募したら、倍率10倍が一発で当選してしまい、それがきっかけで走り始めて、今では毎年どこかのマラソン大会に出場。昨年は下関海響マラソンに同級生の新田君と一緒に参加して、二人とも無事に完走しました。

コース途中で同窓会会長の森先輩が給水ボランティアをされていて、応援していただきました。

さらに50代の半ば頃にべートーヴェンの第九を歌ったのがきっかけで、還暦で声楽家の先生に師事し、今はコンサートでオペラのアリアやカンツォーネなどを歌っています。

テノールでHigh「C」まで出ます。

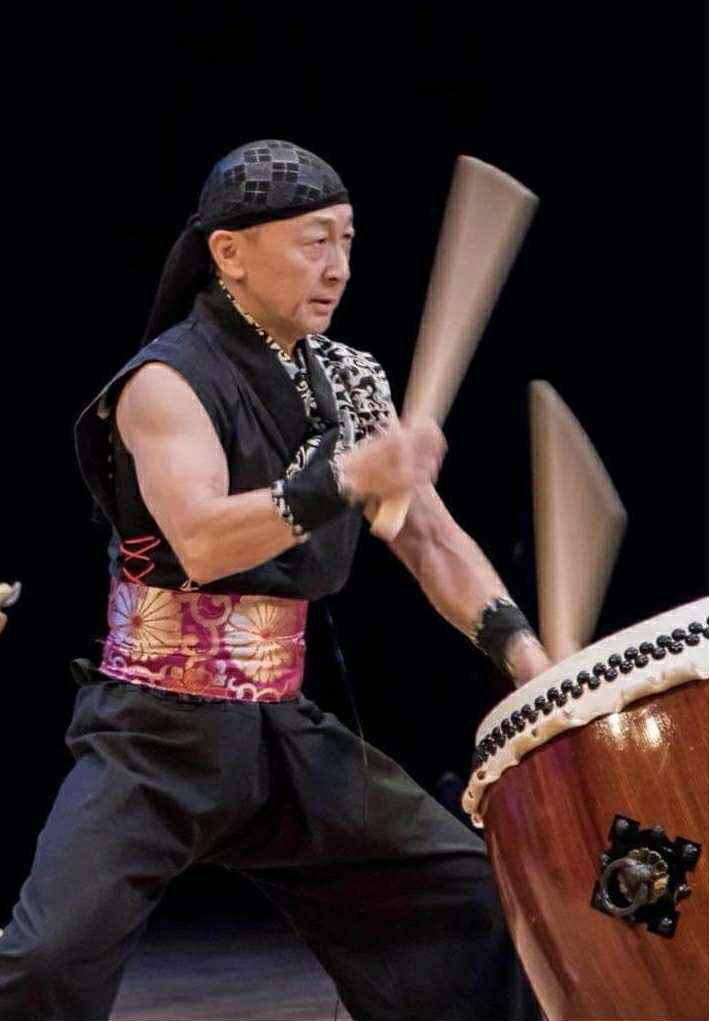

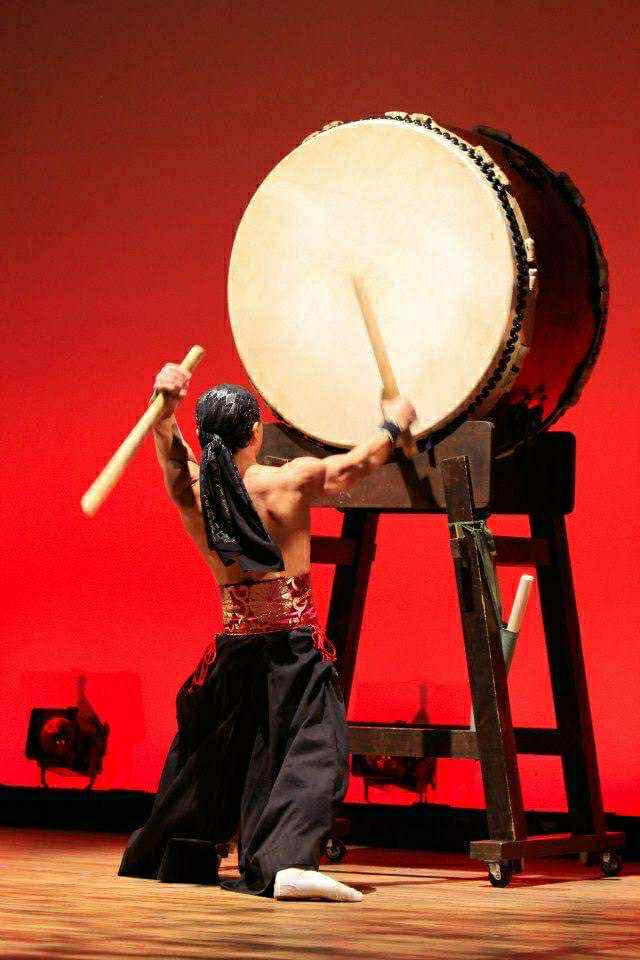

このように色んな趣味をあれこれやって参りましたが、実は私のメインの趣味は和太鼓です。

小1の息子が地元で習っていた和太鼓に私がハマってしまい、数年後に自ら和太鼓のチームを立ち上げ、以来33年間、演奏活動や後進の指導を続けて来ました。

地元での小さな演奏活動から始まって徐々に規模を広げ、劇場での自主公演や学校公演、そして海外ではフランス、モナコ、イタリア、トルコ、アゼルバイジャンなどで演奏をしました。

最近は自ら演奏するより教える機会の方が増え、小中学校の音楽の授業で教えたり、都内のあちこちの和太鼓団体技術指導をしています。古希目前でもこんなに体が動くのは、3年間体操部で鍛えられたおかげです。

これだけの趣味を列挙して、皆さんには少々呆れられたかも知れませんが、ちょこっと齧って直ぐに止めるようなつまみ食いと違い、とことん極めるのが私の流儀。第三者が見てもそこそこの形になるまで、途中で投げ出さずに必ず続けます。

継続は力なりで、情熱をもって懸命に取り組めばそこに趣味の本当の楽しみがあるのです。

ちなみに昨年からサッスクを始めました。毎週レッスンに通っていますが、楽しくてしょうがないです。

なぜこんなにも様々なことに惹かれ、とことん取り組めるのか。それは私が豊浦高校の三年間の内に学んだ“勉強以外の何か”が大きく関わっているように思えます。勉強以外の何か・・・。それは何か。言葉で伝えるのは難しい。しかし、その難しい何かを一言で伝えてくれたのが、今年の豊浦高校本部同窓会のテーマ『豊浦一心。諸君、狂いたまえ!』でした。

《我、狂う》

私は戦国時代や幕末を舞台にした歴史小説が好きで、高校時代にその手の本を読みまくりました。そして我が故郷山口県の前身の長州藩が、幕末・明治維新に為した業績を知るにつけ、当時活躍した志士たちの跡を追いたくなり、関連書籍を読み漁り、そして行き着いたのが、萩の松下村塾で志士たちを指導教育し、安政の大獄に連座して処刑された幕末の思想家であり教育者、吉田松陰です。

長州藩士の息子として幕末期に生まれ、時には脱藩までして全国を見聞し、蟄居中に松下村塾で教えた子弟達は、その後時代の大変革の最先端で大きな活躍をすることになります。たった2年10か月の短い教育期間の中で、彼は塾生である城下の武家や町民の子弟達に、無尽蔵の教育を施しました。

そして彼は言った。「諸君、狂いたまえ!」。その言葉の持つ意味とは、常識や理屈や世間体に捉われず、自らの信念のもとに、枠にはまらず、断固として行動を起こしなさいという意味です。

この≪狂う≫という言葉こそ、自分のやりたいと思ったことを、誰に恥ずることなく、自らの意思で、純粋に、とことん突き詰めることなんだと、高校生の私は感じ取りました。

狂という字は狂乱、酔狂、狂気、熱狂、狂言など、どちらかと言えばネガティブな意味の熟語が想起されがちです。しかし、松陰先生は敢えて「狂愚まことに愛すべし、才良まことにおそるべし。諸君、狂いたまえ。」と説かれました。

この≪狂う≫という言葉で、狂気と言われるほどの情熱をもって行動を起こし、理屈や世間の常識で自らの行動を縛ることなく、枠を超えて一歩踏み出す勇気こそが、賞賛に値するのですと説いています。≪狂う≫…なんと素晴らしい言葉でしょう。

今年の95期の代表幹事諸君、よくぞこれをテーマにしてくれました。

横道に逸れますが、私の妻は福島県会津若松の出身で、下関と会津は幕末の戊辰戦争で血で血を洗う戦をした間柄。世が世であれば「にっくき長州め!」と、結婚など許されなかったでしょう。

妻と交際していた当時、今でも福島県の人は山口県人が嫌いだということを聞き、先方の両親に結婚の許諾を得るために会津に行くのを躊躇しましたが、妻に“狂って”いた私は、松陰先生の教え通り断固として行動を起こし、見事本懐を成し遂げたのであります。

結婚後も家庭内戊辰戦争は時々勃発しましたが、幸いなことに結婚42年経った今でも、長会連合は破綻せずに続いております。(笑)

豊浦高校で学び、遊び、過ごした3年間の経験は、自身でも気づかぬうちに、その後の私の人生を形作り、彩り、支え、励ましてくれました。現役生にお伝えしたい。今はその素晴らしさに気づかずとも良い。

この情報過多の世の中で、この先の人生の転機にあって行く末を迷った時、思考の枠から飛び出して、恐れずにがむしゃらに進むことも大切です。そうやって自身の体を投げうってこそ見えて来るものがある。

真贋の見極めが難しいネット情報に頼るより、自身の目と手で確かめよう。そのために、現役生である今こそ感性を磨き、あらゆる可能性を信じ、心の扉を開けっ放しにして、とよらの友と心の遣り取りを存分にして欲しい。怖気ず、諦めず、理由なき自信を持って、前へ前へとがむしゃらに突き進んで欲しいです。そう、狂気をもって!とよらという土壌はそれができる所です。

《終わりにあたって》

毎年同窓会に出席するたびに、同期生以外の友達が増えます。それは東京豊浦会や本部同窓会で知り合う先輩方や後輩の諸君であり、昨今流行りのSNSで繋がるとよらの仲間です。

現役の頃より仲睦まじく語れる友が増えました。卒業して50年も経つのに、同窓会に出る度に、年々毎々増えて行きます。こんな嬉しい現象が起きるのも、豊浦のとよらたる所以でしょう。

最後になりましたが、現役の頃にお世話になった先生方と、三年間を共に過ごした76期の仲間たちと、様々なシーンで繋がった先輩や後輩の皆さんに、そして50年経ったとよらに、いま改めて感謝の意を捧げます。

長々と私事を拙劣に書き綴って参りましたが、読了下さった皆さん、ありがとうございました。卒業50周年の良き碑文とさせて頂きました。幸甚の至りです。皆様の今後のご健勝と益々のご発展を心より祈念いたします。

76期卒 西岡泰則(東京都調布市在住)

(この寄稿のチャンスを下さった95期会誌担当の木村さんに改めて御礼申し上げます)